根置田野的考古人馬俊才:一把手鏟刮通中國歷史 | 面孔

原創(chuàng)2023-04-05 10:50·大象新聞客戶端

大象新聞記者 張子琪/文 王澤群/視頻 受訪者供圖

在考古隊里��,馬俊才總被同行稱作“福將”����。只要是他所到之處����,次次都能有大發(fā)現(xiàn)�����。

1987年��,馬俊才還在北大讀書時���,實習(xí)期間他和同學(xué)前往湖北天門市的石家河遺址進行發(fā)掘��。第一次背上洛陽鏟的他�,便從磚瓦廠工地中探出了迄今為止石家河文化時期最大的一座墓葬。

畢業(yè)后����,馬俊才回到河南老家,進入省文物考古研究院工作��。從此�����,開啟了一把手鏟打通中國歷史的“開掛歷程”��。

2023年,馬俊才獲選成為2022年度河南考古人物���。就在前一年�����,他主持發(fā)掘的南陽黃山遺址���,被評為2021年全國十大考古新發(fā)現(xiàn)。

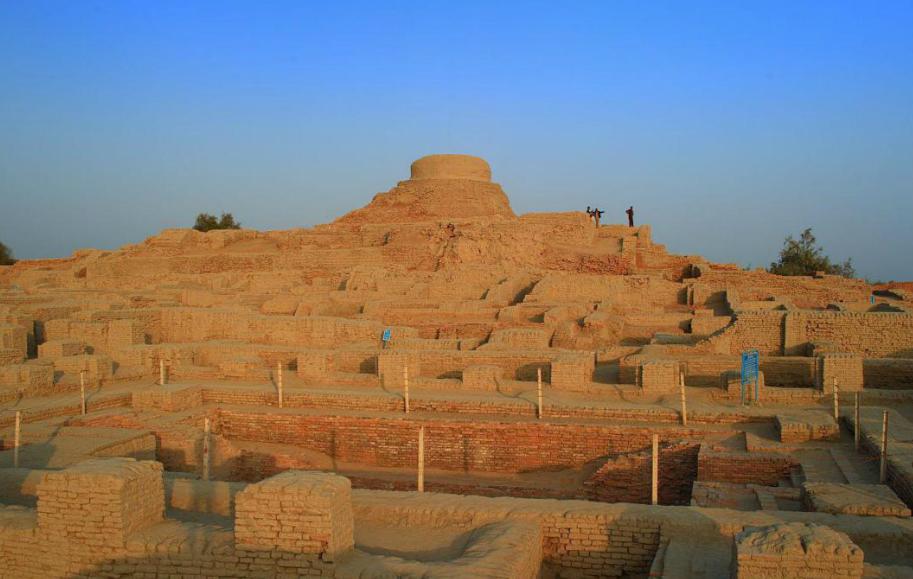

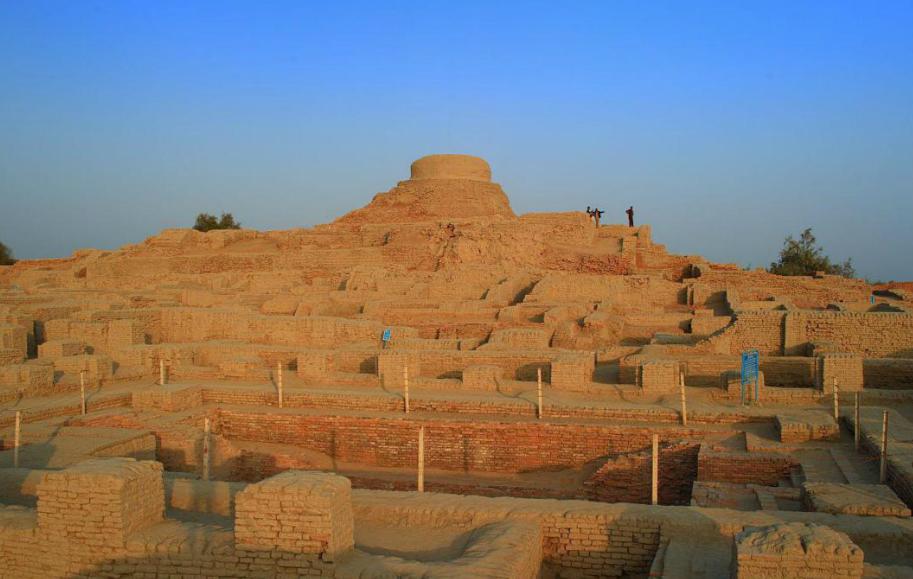

2019年在黃山遺址

到目前為止����,作為領(lǐng)隊或執(zhí)行領(lǐng)隊,馬俊才參與的項目已經(jīng)先后五次獲得這一榮譽:新鄭鄭國祭祀遺址���、新密市古城寨龍山城址��、新鄭市胡莊墓地(韓王陵)�����、新鄭鄭韓故城(鄭國3號車馬坑)�����、南陽黃山遺址��。每一處重大發(fā)現(xiàn)背后�����,都有他的辛苦付出����。

如果說碰上一座大墓是運氣,那么每一次都能遇到“非王即侯”的遺跡�����,那便是真本事了�。

全年12個月��,馬俊才有11個月多的時間都在田野上��。即使這樣��,面對中原大地下星羅棋布的歷史遺存���,“時間不夠用��,精力不夠用”依然是他常掛在嘴邊的話���。

南陽黃山遺址����,是馬俊才這些年一直在磕的一塊“硬骨頭”�。這位身經(jīng)百戰(zhàn)的老考古人,將這次發(fā)掘比作自己考古生涯中難度最大的一次���。

重啟黃山遺址

2015年���,馬俊才在南陽計劃編制商周遺址十里廟文物保護規(guī)劃時,從南陽市文物局局長口中聽說了黃山遺址���。當(dāng)?shù)夭粩嘤腥朔从撤Q����,撿到過石制品和玉制品��。

這讓馬俊才一下子警覺起來��,“想到這里的發(fā)現(xiàn)可能會填補中原地區(qū)新石器時代玉器制作的空白�,急忙就去看了��。”到了現(xiàn)場���,眼前看到的種種線索都令馬俊才心動不已。

于是�����,在做好資料查閱和前期的準(zhǔn)備后���,從2017年起����,馬俊才動身前往南陽市進行勘探和調(diào)查���。

黃山遺址發(fā)掘區(qū)全與獨山鳥瞰

沒多久,馬俊才在一片出土的玉片中敏銳地發(fā)現(xiàn)了線索����。“它是個小玉璜,上面既有線切割痕�,又有片切割痕。”細心地馬俊才還在上面看到了一些加工過的�,可以用鏈子穿接的小孔�����。

這些發(fā)現(xiàn)讓馬俊才一下子提起了精神���。南陽自古產(chǎn)玉,但唯獨在玉器和玉器加工作坊的發(fā)掘上��,還空缺了一塊兒��。相較而言��,中國北部的紅山文化和東南部的良渚文化����,都有大量的玉器發(fā)現(xiàn)。抱著要填補中原地區(qū)玉器發(fā)掘空白的念頭�,發(fā)掘前馬俊才做足了功課,特意去買了些獨山玉的小件���,觀察揣摩它們的特點��。

令馬俊才驚喜的是�����,他手中這片出土的小玉璜正是用獨山玉制作而成�����,并且上面遍布了被制造加工的痕跡��。結(jié)合土層的特征����,馬俊才判定玉片所出土的位置處應(yīng)該有一個新時期時代的夯基。隨后�,他便向國家文物局提起了發(fā)掘申請,經(jīng)批準(zhǔn)后����,正式開啟了黃山遺址主動發(fā)掘。

在發(fā)現(xiàn)玉璜位置之上�,考古隊員們發(fā)現(xiàn)了一片大的夯基,后來經(jīng)確定這片夯基來自于公元前3000年左右的屈家?guī)X時期���。

隨著發(fā)掘的深入,仰韶時期的房址以及玉石器作坊遺址也陸續(xù)展露出來��。到目前為止,遺址中出土的玉石工具就有2.3萬余件���,此外還有玉器百余件��、獨山玉的半成品或是廢品500多件��。出土的一塊磨石上還繪有褐紅色的人物勞動����、臥豬��、蘭草的寫意圖�。

屈家?guī)X文化彩繪磨石墩三面有畫

除了新時期時代的玉器作坊之外,黃山遺址中的“寶貝”更是層出不窮����。他們在遺址中發(fā)掘出了一系列的屈家?guī)X文化時期的大型高等級墓葬,陪葬品里有雙玉鉞����、象牙梳、玉璜��、弓箭等精致的陪葬品����,另外還有著大量的豬下頜骨�����。

“在當(dāng)時的歷史背景下�,這些豬下頜骨最能象征墓主人身份的高貴和財富�。”馬俊才介紹,目前他們已經(jīng)在遺址中挖出了11個坑的豬頜骨�。根據(jù)工作人員查閱的資料顯示,當(dāng)時整個新石器時期的生豬個數(shù)僅有3500頭左右��,而黃山遺址中發(fā)掘出的豬就達到了2000多頭���,達到了富可敵國的水準(zhǔn)���。

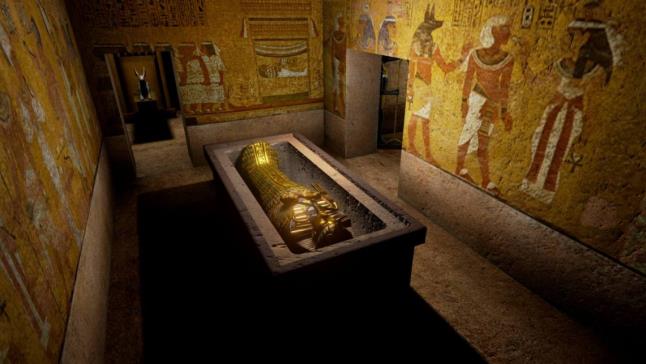

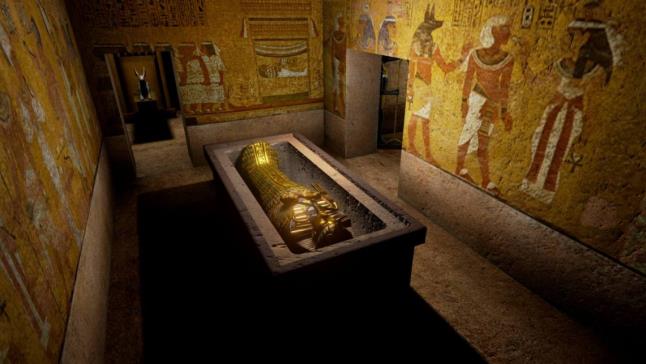

黃山遺址屈家?guī)X大墓M77全景

另外,考古隊員們還在黃山腳下發(fā)現(xiàn)了“碼頭”性質(zhì)的遺跡�����。從發(fā)掘情況看�����,這里曾有一條寬闊的人工河,與其它河流相連構(gòu)成了水路交通系統(tǒng)����,將附近的工坊和玉石的開采源頭連接起來���。

談起黃山遺址的發(fā)掘���,馬俊才滔滔不絕、如數(shù)家珍���。一年有11個月都在發(fā)掘工地上�,馬俊才依然覺得不夠用����,黃山遺址就像一根牽著他神經(jīng)的線,每一處細節(jié)都能讓他警覺�,更不舍得錯過。

離不開邏輯和想象力的發(fā)掘

考古過程中的發(fā)現(xiàn)固然令人激動����,但在發(fā)現(xiàn)的背后,是一群考古人面朝黃土背朝天����,日復(fù)一日枯燥的清理工作����。

對已經(jīng)腐朽成灰痕的考古物品清理����,最考驗專業(yè)技術(shù)。而這恰恰就是馬俊才團隊最擅長�����、也最出名的技術(shù)��。業(yè)內(nèi)專家笑稱����,“黃山遺址的發(fā)掘,如果換其他的團隊去做����,可能還真干不出來。”

M172象牙編織針特寫

了解過馬俊才團隊的清理技術(shù)���,就能明白專家的話并不夸張�。從黃山遺址發(fā)掘至今,為了適應(yīng)更精細的要求���,清理人員光鏟子就已經(jīng)換了很多批��。就連從遺址中挖出的土,馬俊才要求必須用500目的濾網(wǎng)進行篩洗��,把塵土過濾掉�����,就連植物種子����、魚鉤甚至魚刺都不要放過。

說起清理難度最大的����,便是墓室中的弓箭及箭桿的灰痕。光清理出金屬箭頭�����,還遠遠達不到馬俊才的要求����,他要在已經(jīng)腐朽成塵土的灰痕中辨認出箭桿的痕跡�����。

在土里找印記���,不僅需要強大的清理技術(shù),更需要合情合理的邏輯推理���。在M18墓葬中��,還發(fā)現(xiàn)了一批排列整齊的古箭頭���,幾乎沒有變形。于是馬俊才告訴現(xiàn)場發(fā)掘人員����,箭頭呈現(xiàn)這樣整齊平行的狀態(tài),可以推測它們在掩埋的時候是有桿子的�����,并且有綁帶捆束起來。

而箭桿的長度則可參考古人拉滿弓臂長的距離去推斷�����,經(jīng)過對長度的大概判斷�����,工作人員在灰痕中輕輕一刮����,果然發(fā)現(xiàn)了一條一條的印記����,印證了馬俊才的推測。

“發(fā)掘是需要帶著邏輯和想象力進行的”��,馬俊才解釋�,挖出一個墓室或者深井,就需要去想象����,這里曾經(jīng)是古人生活的哪些場景,而這些場景附近可能會出現(xiàn)什么�,是村莊還是城市。想要探尋這些線索�����,首先做好文獻的工作,其次就是現(xiàn)場的摸排���。

正是這樣一支在灰痕清理上做到極致的團隊�,創(chuàng)造出不少“不可能完成的任務(wù)”�。在鄭韓故城的清理中,他們用了一整年的時間�����,從泥土中找尋腐化的車架�����,再將它們與周邊的部件連接起來��,還原千年前君王車架的壯觀場面���。

有什么”�。聽到這些馬俊才總是笑著糾正��,說“不是我挖什么有什么”,而是腳下這片土地“想挖什么就有什么”�。

考古發(fā)現(xiàn)2024-10-08

考古發(fā)現(xiàn)2024-10-08

考古發(fā)現(xiàn)2024-09-30

考古發(fā)現(xiàn)2024-09-30

考古發(fā)現(xiàn)2024-08-07

考古發(fā)現(xiàn)2024-08-07 考古發(fā)現(xiàn)2024-08-04

考古發(fā)現(xiàn)2024-08-04 考古發(fā)現(xiàn)2024-07-30

考古發(fā)現(xiàn)2024-07-30 考古發(fā)現(xiàn)2024-07-29

考古發(fā)現(xiàn)2024-07-29 考古發(fā)現(xiàn)2024-07-28

考古發(fā)現(xiàn)2024-07-28