農(nóng)民發(fā)現(xiàn)的金蟲是西漢時(shí)期的一枚鎏金銅蠶。1984年�����,陜西村民譚福泉在河道里淘金�����,無(wú)意間挖到一條金蟲����,開始時(shí),他被裹藏在沉甸甸的泥土中���,河邊清洗過(guò)后�,結(jié)果發(fā)現(xiàn)是一枚金燦燦的金蠶����。之后,譚福泉挖到一個(gè)寶貝的消息在村里傳開����,很多當(dāng)?shù)氐奈奈镓溩右猜動(dòng)嵹s來(lái)�����。在看到這件精致的金藏后�����,有個(gè)文物販子當(dāng)即愿意出價(jià)8000元收購(gòu)���。

捐贈(zèng)文物

這個(gè)數(shù)字在當(dāng)時(shí)是個(gè)難以想象的天文數(shù)字。要知道�����,在那個(gè)年代�����,普通人工資一個(gè)月才四五十塊錢��,按照1985年的貨幣發(fā)行量來(lái)算����,8000元就相當(dāng)于現(xiàn)在的384萬(wàn)元,妥妥的一筆巨寶�����。隨后��,譚福全意識(shí)到自己可能真的挖到了寶貝��,他做了一個(gè)讓全家人意想不到的決定��,從親戚那里借來(lái)50塊錢����,連夜趕到省城西安,把金蠶無(wú)償捐贈(zèng)給了陜西歷史博物博物館十分感動(dòng)���,當(dāng)即獎(jiǎng)勵(lì)了譚福全100���,并特意頒發(fā)了榮譽(yù)證書。

西漢文物

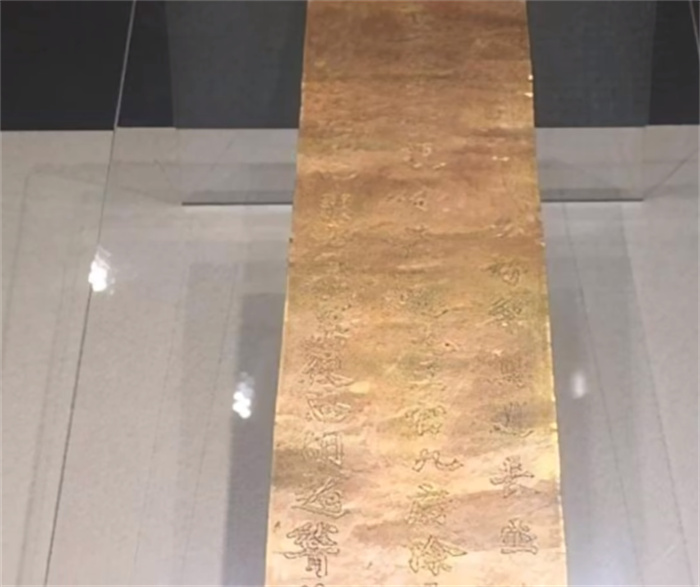

之后�,專家經(jīng)過(guò)鑒定,發(fā)現(xiàn)金蠶不是一般的文物�����,乃是2000多年前西漢時(shí)的一枚。銅蠶在全國(guó)首次發(fā)現(xiàn)��,全國(guó)也僅此一枚��,彌足珍貴�����。隨后�����,他立即被列入國(guó)家一級(jí)文物�����。鎏金銅蠶身長(zhǎng)5.6厘米���,猶如針蠶差不多大小�����。它通體十分完整���,體態(tài)前半身昂起�����,仰頭,土司的神態(tài)精巧而逼真�。

史記金蠶

譚福全做夢(mèng)也沒有想到,這次無(wú)償捐獻(xiàn)的文物竟然也填補(bǔ)考古史上的一項(xiàng)空白�,因?yàn)樵谥袊?guó)古代的歷史典籍中一直有提到金蠶,但是以前的考古中并沒有出土的金蠶實(shí)物����。一直到了他將自己所挖掘到的寶物上交之后,我國(guó)的文物界才有了鎏金銅蠶作為實(shí)質(zhì)性的證據(jù)�。

考古發(fā)現(xiàn)2024-10-08

考古發(fā)現(xiàn)2024-10-08

考古發(fā)現(xiàn)2024-09-30

考古發(fā)現(xiàn)2024-09-30

考古發(fā)現(xiàn)2024-08-04

考古發(fā)現(xiàn)2024-08-04 考古發(fā)現(xiàn)2024-07-30

考古發(fā)現(xiàn)2024-07-30 考古發(fā)現(xiàn)2024-07-29

考古發(fā)現(xiàn)2024-07-29 考古發(fā)現(xiàn)2024-07-28

考古發(fā)現(xiàn)2024-07-28