以古埃及�����、兩河文明���、古希臘為基礎(chǔ)��,西方總結(jié)出了“文明三要素”���,即青銅、文字���、城市或宗廟�。然后����,西方學(xué)者將之推向世界�,認(rèn)為世界各地考古都要遵循“文明三要素”,達(dá)到這三個(gè)條件才算進(jìn)入“文明時(shí)代”�����。

當(dāng)然,后來(lái)發(fā)現(xiàn)西方的“文明三要素”�����,區(qū)域局限性很大��,并不能解釋世界各地的文明進(jìn)程��,比如文字就不是文明的必要前提�����。但在上個(gè)世紀(jì)����,中國(guó)學(xué)者一度非常推崇西方,很多學(xué)者將“文明三要素”奉為圭臬��。于是�����,因?yàn)楹芏嗳苏J(rèn)為找不到成文的文字���,就無(wú)法證明商代之前進(jìn)入“文明時(shí)代”�,就出現(xiàn)了尋找商代之前成文文字的焦慮。

除了尋找文字證明中華文明史之外���,文字是最直接的資料��,可以幫助我們解釋很多上古謎團(tuán)����,歷史考古學(xué)家都渴望尋找到更早的類似殷墟甲骨文這樣龐大的文字資料�����。因此�,考古發(fā)現(xiàn)的任何帶字的、或帶刻符的文物���,都無(wú)比珍貴�����,都慎重保管��。

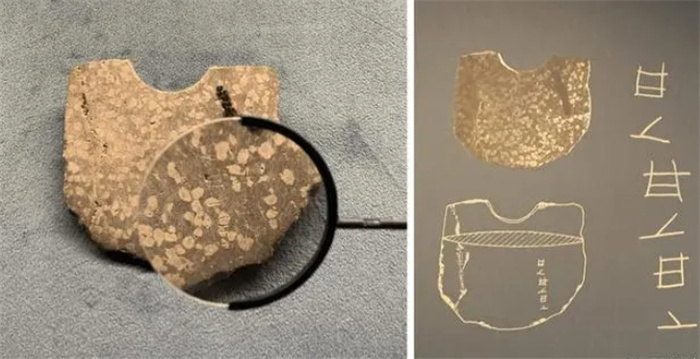

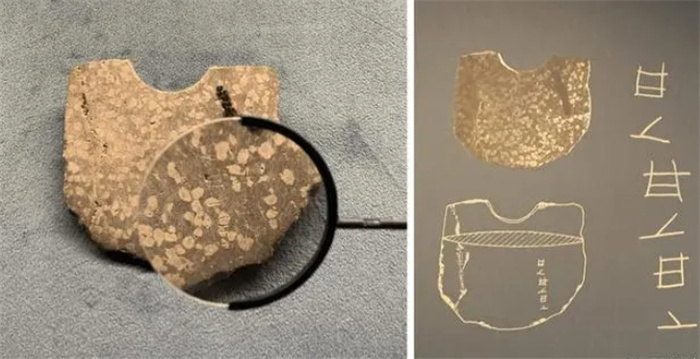

以浙江莊橋墳刻符(上圖,距今5000多年)�����、蘇州澄湖良渚刻符、丁公陶文等來(lái)看���,四五千年時(shí)中國(guó)已能“連字成句”�����,因此夏朝時(shí)期中國(guó)必然已有文字��。其實(shí)���,王城崗遺址被很多學(xué)者視為鯀禹之都,里面就出土過(guò)一個(gè)“共”字���,二里頭文化遺址中出土數(shù)十個(gè)字符��,其中有“車(chē)”���、“臣曲糟”等文字。

因此��,商代之前必然已有文字�����,且早已“連字成句”。問(wèn)題在于:過(guò)去百年考古�����,發(fā)現(xiàn)很多遺址��,但除了殷墟甲骨文�����、遍布多省的骨刻文等之外���,其他只發(fā)現(xiàn)零星文字�,并未集中出土大規(guī)模文字����,其中原因何在?其實(shí)�,甲骨文考證早已表明,未來(lái)估計(jì)很難大量出土商代之前的文字����,如此也就難怪周代知道夏代存在。

甲骨文的排版

中國(guó)古代紙質(zhì)書(shū)籍�,采取“直線縱向”的排版。按照傳統(tǒng)認(rèn)知��,這是因?yàn)橹艽窈?jiǎn)文書(shū)的緣故���,即竹簡(jiǎn)是一根長(zhǎng)條���,文字必然是從上往下直線書(shū)寫(xiě),故而傳承到紙質(zhì)書(shū)籍時(shí)也是如此排版�����。

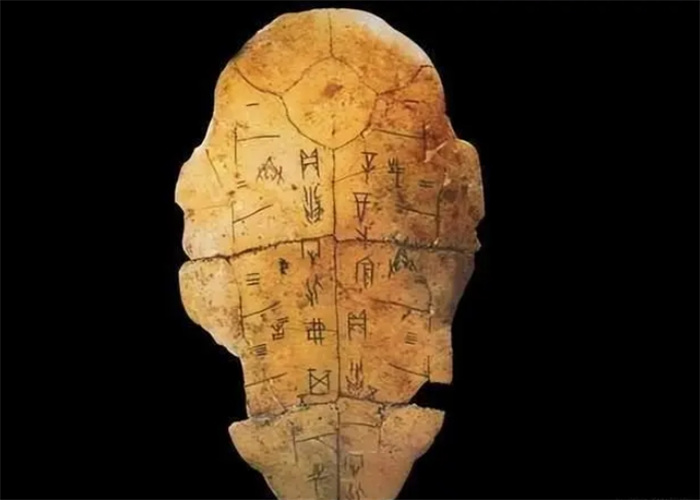

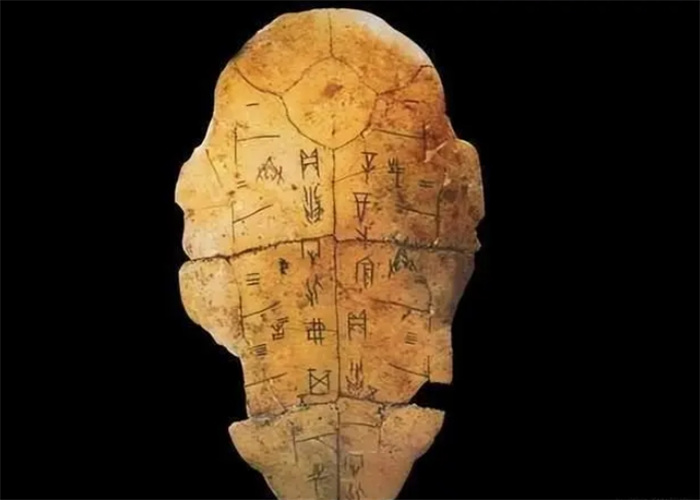

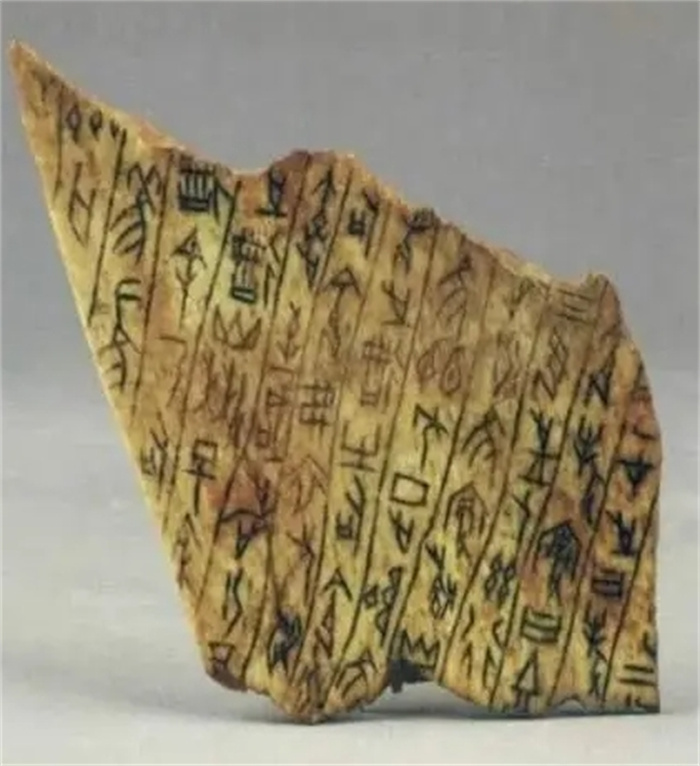

讓人奇怪的是��,大多數(shù)甲骨文排版也是如此���,也采取“直線縱向”的方式���。與之類似的還有商周金文,基本也是“直線縱向”排版���。但問(wèn)題是��,甲骨文不是竹簡(jiǎn)形狀�,無(wú)需從上往下直線刻寫(xiě),可以橫著刻寫(xiě)�����,那么為何多數(shù)甲骨文是“直線縱向”刻寫(xiě)��?原因很簡(jiǎn)單���,“直線縱向”的排版方式����,模仿的是竹簡(jiǎn)文書(shū)����。

2010年,殷墟大司空村出土一件刻辭牛骨(見(jiàn)下圖)�����,其中行與行之間竟然劃有十幾道豎線��,仿佛形成了十幾條竹簡(jiǎn)����。顯然��,這是甲骨文排版仿照竹簡(jiǎn)的明確證據(jù)���。

學(xué)者黃德寬指出:“甲骨文直行縱向的書(shū)寫(xiě)特點(diǎn)����,是長(zhǎng)期在竹簡(jiǎn)上書(shū)寫(xiě)而形成的特征,在甲骨文中的體現(xiàn)”�。也就是說(shuō),商人書(shū)寫(xiě)的材料主要是簡(jiǎn)冊(cè)�����,形成了“直線縱向”的書(shū)寫(xiě)習(xí)慣���,于是才會(huì)在甲骨上采取這種刻寫(xiě)方式�。

殷墟書(shū)寫(xiě)文字

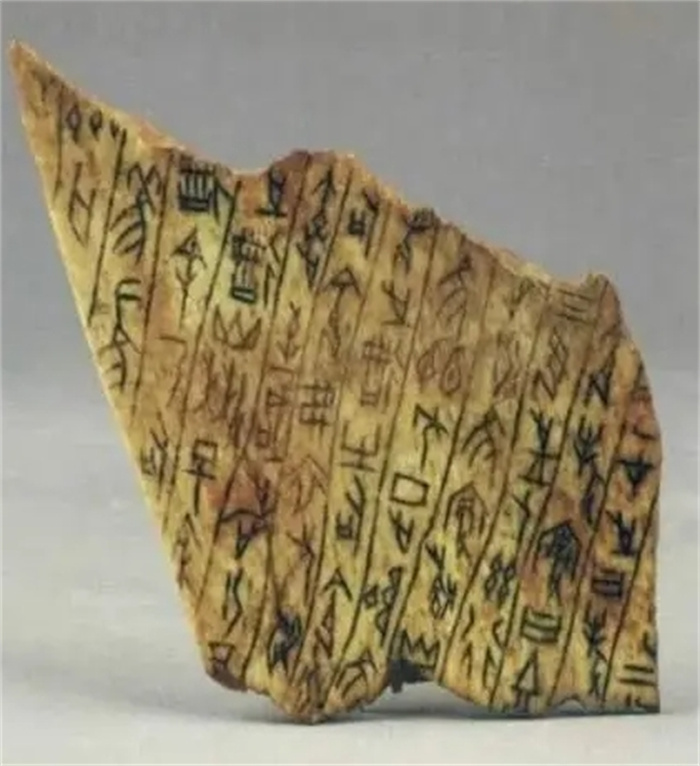

按照一般認(rèn)知����,甲骨文是用刀刻出來(lái)的,屬于刀刻文字����。鮮為人知的是�,甲骨文中一部分是用筆寫(xiě)出來(lái)的�。

百年殷墟考古,已經(jīng)發(fā)現(xiàn)不少書(shū)寫(xiě)卜辭���,比如1936年挖掘的YH127坑中發(fā)現(xiàn)書(shū)寫(xiě)卜辭��,1973年在殷墟小屯南發(fā)現(xiàn)朱書(shū)卜辭等�����。學(xué)者統(tǒng)計(jì)��,類似用毛筆書(shū)寫(xiě)的甲骨文�,迄今已經(jīng)發(fā)現(xiàn)74片�,上面文字書(shū)寫(xiě)的非常清晰,筆畫(huà)粗細(xì)有度�����,說(shuō)明書(shū)寫(xiě)者經(jīng)常書(shū)寫(xiě)����。

其實(shí)�,甲骨文一些刀刻卜辭中�,不少刀刻文字的邊緣,還殘留著書(shū)寫(xiě)的痕跡�。因此,有學(xué)者猜測(cè):甲骨文是先寫(xiě)后刻���,故而殘留書(shū)寫(xiě)文字的痕跡����;同時(shí)�,商代金文也是先用毛筆寫(xiě)��、再制范鑄造出來(lái)的��。

除此之外�����,商代還有陶書(shū)���、玉書(shū)等���,上面也有不少朱墨書(shū)寫(xiě)文字(顏色為朱與墨的文字)�����。比如���,鄭州小雙橋遺址的朱書(shū)文字,是書(shū)寫(xiě)在陶器上�,屬于一種鎮(zhèn)墓文,證明當(dāng)時(shí)已用毛筆與顏料書(shū)寫(xiě)漢字�����。

值得一提的是���,在山西陶寺遺址��、陜西石峁遺址中���,都曾出土過(guò)“毛筆”書(shū)寫(xiě)的證據(jù),比如陶寺遺址的兩個(gè)朱書(shū)陶文���,因此使用毛筆蘸顏料書(shū)寫(xiě)的歷史��,比我們想象的還要早���。下圖�,陶寺遺址中的朱書(shū)文字之一�。

總之,商代已有筆墨�����,已有大量書(shū)寫(xiě)文字��。但問(wèn)題是�����,商代筆墨只是為了在龜甲�、玉器��、陶器上書(shū)寫(xiě)嗎�����?

考古發(fā)現(xiàn)2024-10-08

考古發(fā)現(xiàn)2024-10-08

考古發(fā)現(xiàn)2024-08-04

考古發(fā)現(xiàn)2024-08-04 考古發(fā)現(xiàn)2024-07-30

考古發(fā)現(xiàn)2024-07-30 考古發(fā)現(xiàn)2024-07-29

考古發(fā)現(xiàn)2024-07-29 考古發(fā)現(xiàn)2024-07-28

考古發(fā)現(xiàn)2024-07-28