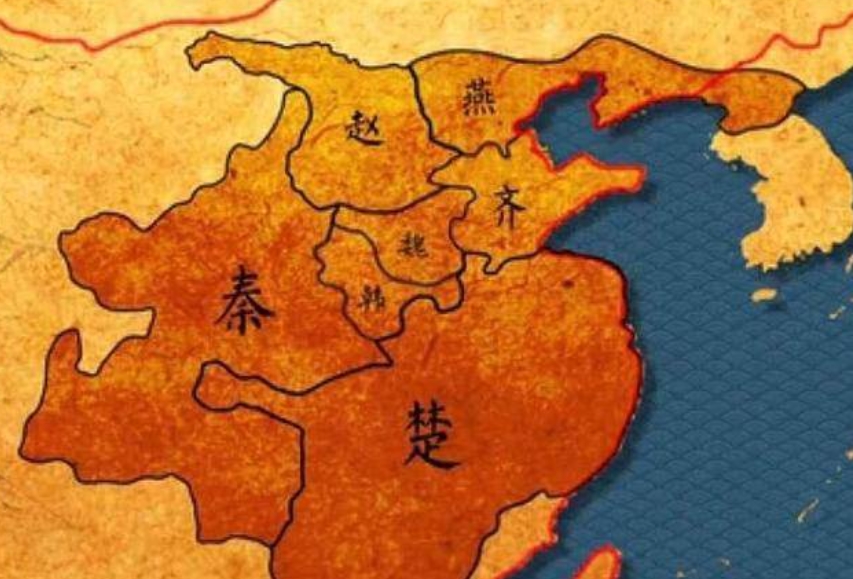

《法言義疏》里記載的這場戰(zhàn)爭不是蚩尤大戰(zhàn)��,而是長平之戰(zhàn)���。意思是���,蚩尤之戰(zhàn)在長平之戰(zhàn)的規(guī)模面前不過如此。

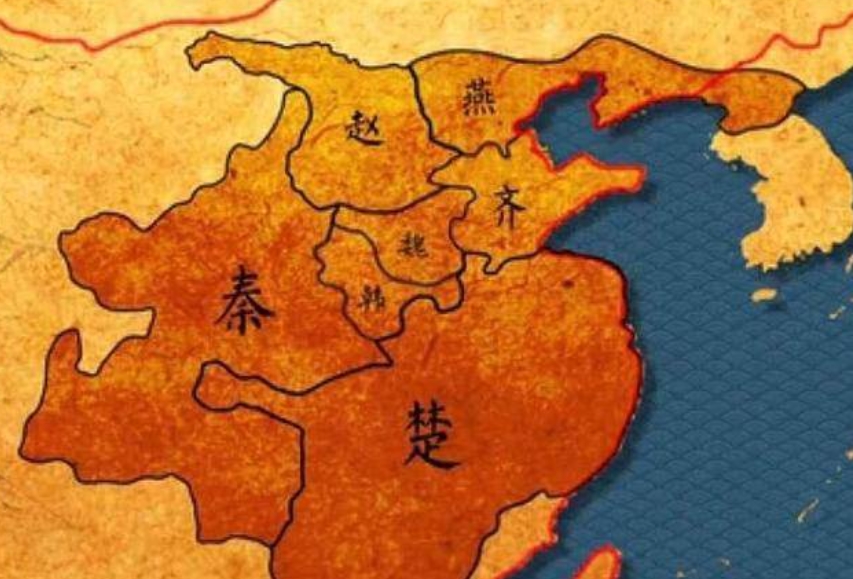

長平之戰(zhàn)是戰(zhàn)國歷史上的最后一戰(zhàn)���,經(jīng)此一戰(zhàn)�,秦國奠定了統(tǒng)一華夏的基礎�,而對手趙國�,從此元氣大傷�����,一蹶不振�����。

作家王東滿:

當年血戰(zhàn)染長平��,功過至今不厭評�����。豎子無情殺降卒��,趙王有恨愧書生����。兩千余載一詞訓�,四十萬魂同日坑。

提起長平之戰(zhàn)��,總的來說讓人惋惜�。一方面戰(zhàn)爭是滿腔報國熱情豪情萬丈,然而戰(zhàn)爭也是異常殘酷的����,馬革裹尸裹的未必是一腔報國的熱血�,更多的是百姓們無可奈何地悲涼�����。

當年���,趙王趙烈侯不聽平原君苦勸��,認為韓國即便是禍水東引也無所畏懼�����,能拿到上黨的地盤�,比什么都重要����。最終決定派出了40余萬大軍劍指上黨郡,令人遺憾的是趙國大軍最后被困在了狹小的山區(qū)內(nèi)�,最終全軍覆沒,只有寥寥數(shù)人僥幸得活�。

不禁要問,兔子急了還咬人���,為何數(shù)量龐大的趙國大軍在命懸一線時不抵抗�����?這個謎底最終在兩千多年后的一次考古發(fā)掘中找到答案�。

提起趙國�,你不一定會想起趙烈侯,但你一定會記起“負荊請罪”的主角之一廉頗�。

廉頗與白起、王翦�����、李牧并稱“戰(zhàn)國四大名將”�,此人作戰(zhàn)勇猛,深明大義���,是戰(zhàn)國末期名聲鵲起的沙場名將�����。然而��,“廉頗尚能飯否”的決定權����,始終在封建君王的手里。

長平之戰(zhàn)在即���,白起的一個計謀卻讓廉頗處境異常尷尬����。

白起是優(yōu)秀的軍事指揮家�,不論是軍事策略還是臨場殺敵,堪稱完美�����。在著名的伊闕之戰(zhàn)中���,他率秦軍大破魏韓24萬聯(lián)軍�,徹底掃平秦軍東進之路��,而魏國和韓國只能割地求和�。秦昭襄王時期,白起更是三戰(zhàn)而亡楚�。相較于耿直且無謀的廉頗來說,白起要陰險狡詐得多。

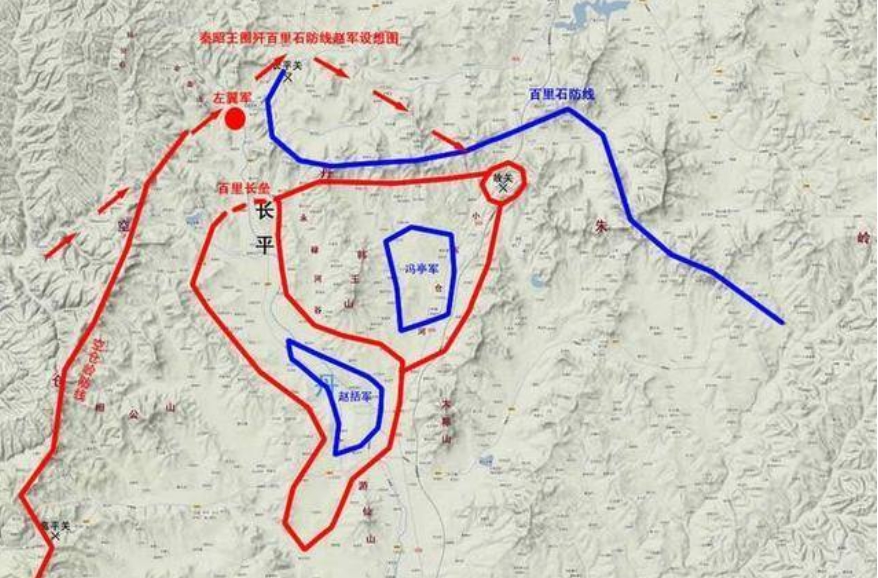

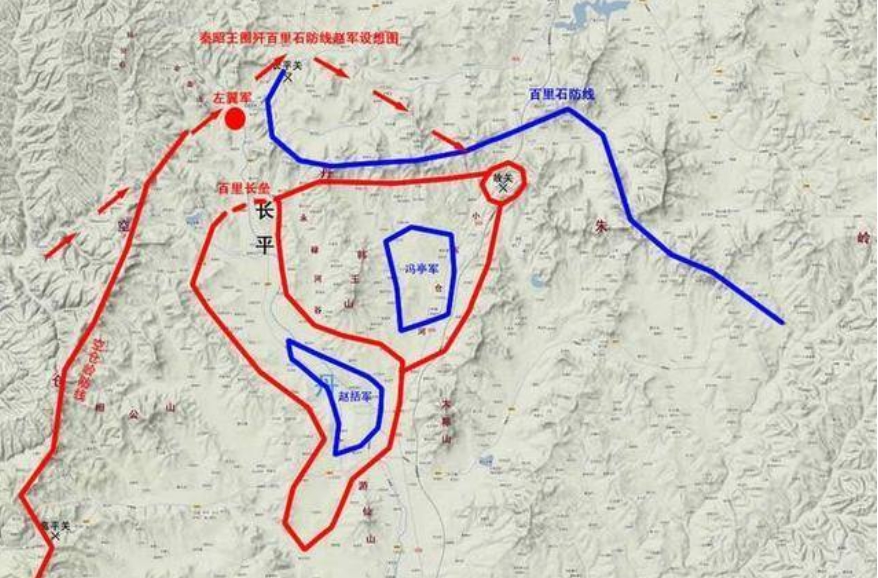

長平之戰(zhàn)打響時��,秦國數(shù)戰(zhàn)連勝����,致使趙軍損失慘重,面對秦軍的攻勢��,趙國內(nèi)部人心惶惶�,尤其大家紛紛把矛頭指向了主帥廉頗����。為了避其鋒芒,廉頗在長平一帶修筑了百里防線��,固守不出�。廉頗想用牽制敵軍的辦法,拖垮秦軍�。

白起深知,秦軍因長期跋涉���、人困馬乏��,人力和物資都支撐不起了���,面對穩(wěn)重老成的廉頗��,白起打算使出一招離間之計�����。

白起派出很多間諜到趙國�,到處散播謠言�����,說秦國不怕廉頗����,怕的是趙奢(曾大敗秦國)之子趙括,而且揚言廉頗已經(jīng)叛變�。

經(jīng)過秦國線人有心渲染,這些消息最終傳到趙王和那些“主戰(zhàn)”大臣的耳朵里��,趙王心里泛起了嘀咕��,最終廉頗被換下�����,趙括接替主帥之位。

熟讀這段歷史我們知道�����,趙括雖熟讀兵法���,但卻沒有上過戰(zhàn)場�����,典型的“紙上談兵”。趙王如此荒唐的決定�����,直接中了白起的圈套�。

趙括上任之后,為了在趙王面前強勢表現(xiàn)一下自己���,他急于求勝��,將“主守”的那些副將全部撤換����,甚至更換了作戰(zhàn)防務圖。

然而����,廉頗在軍中已經(jīng)有了絕對的地位,趙括這一波換帥����、更改布防的騷操作,直接動搖了軍心����,而且大家都知道,趙括只是金玉其外敗絮其中���,只會擺花架子�,真要對戰(zhàn)沙場�����,只會是一敗涂地����。

可趙王卻偏聽偏信,不分青紅皂白�����,接下來,趙王將是一路悔恨的開始�����。

兩軍對壘智者勝���。

事實上�,長平之戰(zhàn)的結(jié)局幾乎已見分曉��。白起的第一招離間計取得了階段性的勝利�����,接下來��,他又親自換下秦國主帥王龁(hé)���,自己從幕后躍至臺前擔當指揮。

白起當然不是為了爭功�,以他在秦國的地位,他不需要顯山露水�����。之所以沖到前面,他是想速戰(zhàn)速決��,因為對付趙括�����,他勝券在握���。

再看趙括����,自擔任趙國主帥之后����,他便蠢蠢欲動,也想以速度取勝��,最主要的是他想用實際行動證明趙王的決策是英明的���。于是他率領大軍走出了壁壘����,決意與秦國軍隊一決雌雄。

知己知彼百戰(zhàn)百勝�����,但趙括卻犯了大忌��。趙括對秦軍換帥之事一無所知�����,面對強大的白起���,就是廉頗都不敢輕舉妄動���,一個只會紙上談兵的趙括又怎能占得了便宜?

在冷兵器時代����,很多時候拼的還是人頭數(shù)��,對于這一點白起深知肚明��。當時對戰(zhàn)雙方��,趙國45萬大軍,實力不容小覷�����,如果采取強攻的辦法硬碰硬�����,即便取得勝利���,也是傷敵一千自損八百���。

占據(jù)上黨制高地的白起讓趙括不知所措,才知自己被白起上了一課��。史書記載���,天下勁弩皆從韓出��,可再強勁的弩箭也射不到上黨了��。此時此刻����,深陷泥潭的趙國軍隊要如何能化險為夷?

回看趙括的種種魯莽行為�,正中白起下懷,當40萬大軍被秦軍團團圍住時��,趙括悔不當初����。

……秦奇兵二萬五千人絕趙軍后,又一軍五千騎絕趙壁間���,趙軍分而為二�,糧道絕�����。——《史記·白起王翦列傳》

白起隨即派出一支2萬5千人的精銳突擊隊����,突襲趙軍后方,又派出一支5000余人的騎兵�����,插入趙軍與營壘之間���,切斷了趙軍的后路��。

與其坐以待斃���,不如拼一條血路。此時白起已經(jīng)占據(jù)了地利���,雙方都拿出了最擅長的弓弩互射�,準備一決高下�����。

前文有述���,上黨的臺形地形為秦軍提供了絕佳的條件���,可以說誰占據(jù)了制高點,誰就可以贏得勝利�。很明顯,趙軍被吊打���。

在弓弩大戰(zhàn)中����,那個心高氣傲、志氣滿滿的趙括被亂箭射死���,被困46天的趙軍�����,終因斷糧而不攻自破���,他們只能向秦國投降。

不過此時白起面臨一個棘手的問題���,面對降將���,他將如何處置?常規(guī)收留��,顯然已不合時宜����,為什么�����?

《史記·秦本紀》記載:秦國的白起將軍,大破趙國于長平�,殺盡了趙國的四十萬將士。

兩軍陣前����,不殺降將,這是從古至今約定俗成的兵家法則����,但此時白起卻狠心殺了這些趙國降將。作為有名的軍事家�����,他不怕犯忌嗎���?

長平之戰(zhàn)中��,雖然有很多趙軍被殺�����,但至少還有20萬降將��。對于剩下的數(shù)量龐大的降將而言���,白起不敢輕易納降�。原因很簡單�����,他怕這些人再度抱團拿起武器���,而且留下他們�����,也是一筆不少的費用支出�����。

經(jīng)過慎重考慮���,白起寧愿背負“殺俘虜”的罵名,也要將這些人處死��。但20萬人不是小數(shù)目,怎么殺����,如何殺,白起一時間犯了難���。

有史料只言片語地記載,說白起只放走了200多個孩子�����,其他降將是被“坑殺”的��。很多人把“坑”理解為“活埋”�����,但是不是也可以理解成殺完人之后��,將尸體扔進土坑�����?

很多年來��,對于長平之戰(zhàn)中趙軍降將被“坑殺”的說法莫衷一是,直到1995年���,高平市永錄鄉(xiāng)將軍嶺下發(fā)現(xiàn)了一個令人震撼的大坑�����,才將疑團揭開�����。

后經(jīng)專家分析��,白起坑殺這些降將的手段�����,主要是“各個擊破”���。白起將這20余萬降將瓦解成一個個僅有五六萬人的小團體,然后進行“團滅”�����,這就比集體坑殺要容易得多���。

專家猜想���,白起為了安撫這些降將�����,將他們“化整為零”分成小隊���,前往秦國營地進行調(diào)整和靜養(yǎng),可讓這些俘虜沒想到的是�,等帶他們的不是受降儀式�����,而是被分散虐殺�����。2020年7月14日��,《山西晚報》再次報道稱長平之戰(zhàn)尸骨坑中的尸骨數(shù)量眾多�����,但分布不均,可見白起這一招確實夠狠�。

長平之戰(zhàn),白起起到了決定性的作用��,他瓦解了趙國的實力��,為秦國一統(tǒng)中國打下基礎�����。雖然白起坑殺俘虜給人留下口舌��,甚至覺得他慘絕人寰���,但自古以來��,每場戰(zhàn)爭都是殘酷的����,就像優(yōu)勝劣汰的自然法則�。自古慈不掌兵,且戰(zhàn)場形勢瞬息萬變�����,白起作為一個優(yōu)秀的將帥,沒有被仁義所限制�����,選擇了最合理的決策��,他沒有錯��。

事實證明��,白起的做法于秦國是有益的�,隨著趙國的衰敗,其他弱小邦國已經(jīng)無力再與秦國爭雄�����,秦國自此走上巔峰�����。

考古發(fā)現(xiàn)2024-10-08

考古發(fā)現(xiàn)2024-10-08

考古發(fā)現(xiàn)2024-09-30

考古發(fā)現(xiàn)2024-09-30

考古發(fā)現(xiàn)2024-08-07

考古發(fā)現(xiàn)2024-08-07 考古發(fā)現(xiàn)2024-08-04

考古發(fā)現(xiàn)2024-08-04 考古發(fā)現(xiàn)2024-07-30

考古發(fā)現(xiàn)2024-07-30 考古發(fā)現(xiàn)2024-07-29

考古發(fā)現(xiàn)2024-07-29 考古發(fā)現(xiàn)2024-07-28

考古發(fā)現(xiàn)2024-07-28